-文献名-

von Peter, Sebastian et al.

“Dialogue as a Response to the Psychiatrization of Society? Potentials of the Open Dialogue Approach.”

Frontiers in sociology vol. 6 806437. 22 Dec. 2021

-要約-

この論文では、心理社会的ケアと精神科ケアシステムの利用が世界的に増加している現状に対し、「精神医学化」の概念を提示し、その解決策として「オープンダイアローグ(OD)」アプローチの可能性を探っています。

• 精神医学化とは:

・ 精神医学的概念や治療形態が社会に普及する現象。

・ 診断カテゴリーの拡大、向精神薬の使用増加、人生の課題の病理化などが含まれる。

• オープンダイアローグ(OD)とは:

・ 心理社会的危機に対する多職種による継続的かつ、ニーズと外来患者中心のモデル。

・ サービス利用者とその社会的環境を巻き込んだネットワークミーティングを重視。

・ フィンランドで開発され、30カ国以上で適用されている。

• ODの脱精神医学化の可能性:

・ 神経遮断薬の使用を制限する。

・ 精神疾患の発生率を低下させる。

・ 精神科サービスの利用を減少させる。

• ODの具体的な要素:

・ 日常用語と非精神医学的な言語の使用。

・ 参加者間での意味形成の重視。

・ 専門家は対話の促進者としての役割を担う。

・ 関係者全員が参加するネットワーク会議。

• ODの構造的側面:

・ 地域の医療構造の再構築を伴う。

・ 外来およびアウトリーチ治療の優先。

・ 精神薬理学的アプローチを軽減または不要にする。

• ODの課題と限界:

・ 精神医学的影響からの完全な脱却は不可能。

・ 形式化、普遍化による本来の「オープン」な状態が損なわれる危険性。

・ ODは万能薬ではない。

• 結論:

・ ODは脱精神医学化の可能性を持つが、実施方法やケアの文脈に大きく依存する。

・ ODの導入は、メンタルヘルスケアシステムに必要な変化をもたらす一つの要素である。

論文のポイント

• 精神医学的ケアの現状に対する問題提起と、新たなアプローチの提案。

• 「対話」を通じた心理社会的ケアの可能性の探求。

• 「精神医学化」という現代社会における重要なテーマへの考察。

この論文は、精神医学的ケアに関わる専門家だけでなく、社会におけるメンタルヘルスのあり方に関心を持つ人々にとっても有益な情報を提供しています。

過去数十年にわたり、心理社会的ケアおよび精神科ケアシステムの利用は世界中で増加しています。最近の論文では、精神医学的概念や治療形態の普及の原因となっている複数のプロセスを説明する枠組みとして、精神医学化の概念が提案されています。

この記事の目的は、精神医学化の程度が低い心理社会的サポートに取り組むためのオープンダイアログ(OD)アプローチの可能性を探ることです。

本論文では、ODは脱精神医学化の包括的な解決策ではないかもしれませんが、ODには「1)神経遮断薬の使用を制限する、2)精神衛生上の問題の発生率を減らす、3)精神科サービスの利用を減らす」可能性があることを示す以前の研究を参照しています。ODの内部論理、言語の使用、意味形成のプロセス、専門職の概念、対話の促進、およびODの構造的設定方法を探ることで、心理社会的サポートを脱精神医学化する可能性を実証しています。結論では、OD アプローチの吸収、形式化、普遍化の危険性に触れ、心理社会的危機に対処するには、より社会的で素人の能力が必要であることを強調しています。

<イントロダクション>

近年、精神障害の発生率や有病率は比較的安定しているにもかかわらず、心理社会的ケアと精神科ケアシステムの利用は世界的に増加しています。この現象の背景には、「精神医学化」という概念が存在します。精神医学化とは、精神医学的概念や治療形態が社会に普及する過程を指し、政治や精神医学の主体だけでなく、一般市民や利用者によっても促進されます。その結果、診断カテゴリーの拡大、向精神薬の使用増加、人生の課題の病理化など、さまざまな社会的悪影響が生じる可能性があります。

このような状況下で、精神医学化の進行を抑制するために、本論文では「オープンダイアローグ(OD)」というアプローチに焦点を当てています。ODは、心理社会的危機に対して、多職種が連携し、利用者中心のケアを提供するモデルであり、フィンランドで開発され、世界30カ国以上で導入されています。ODの最大の特徴は、利用者とその社会的ネットワークが治療プロセス全体に積極的に参加し、共同で治療計画を立てていく点です。ネットワークミーティングを通じて、危機に対する相互理解を深め、ネットワークの創造性とリソースを活用し、今後の行動方針を決定します。必要に応じて、個人心理療法、投薬、看護、ソーシャルワークなどの追加治療要素も統合されます。

フィンランドでは、ODはヘルプシステム全体の再編成と密接に連携しており、危機的状況への即時支援、ソーシャルネットワークの積極的な関与、柔軟で機動的な対応、治療チームによる継続的なサポート、心理的継続性の確保などを原則としています。これらの原則に基づき、ODはクライアントに多くの利益をもたらし、現代の人権観にも合致するモデルとして、世界中で注目されています。

本論文では、精神医学的負担の少ない支援方法として、ODアプローチの可能性を探求します。精神医学化が一方通行ではないことを踏まえ、ODがすでに進行した精神医学化を逆転させ、または未然に防ぐ可能性について議論します。特に、ODが精神医学に起源を持つサービスであり、著者らがODを提供する立場であることから、トップダウンの脱精神医学化プロセスに焦点を当てています。

<ODの効果>

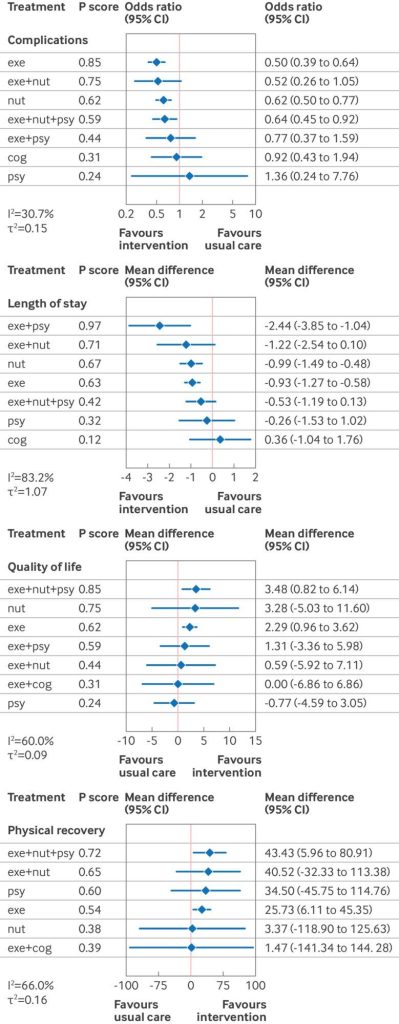

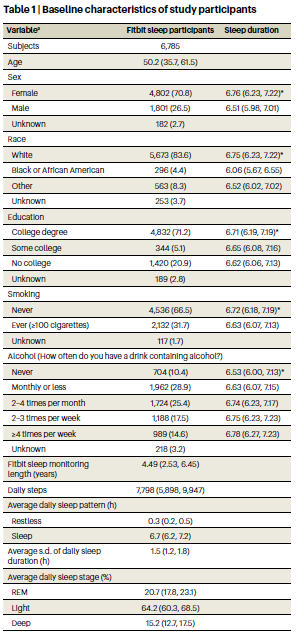

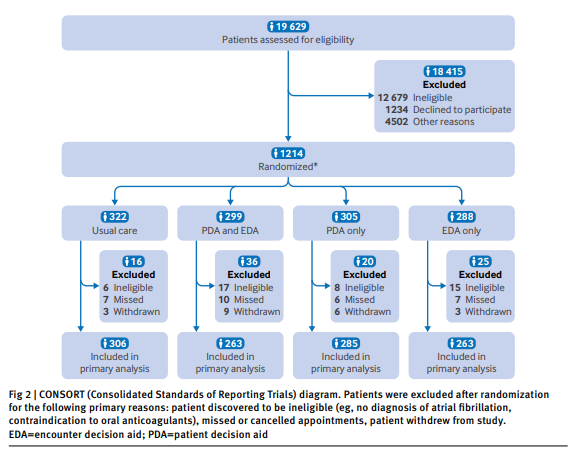

オープンダイアローグ(OD)は、フィンランドの西ラップランド地方で開発され、初発精神病患者を対象とした5つのコホート研究でその効果が検証されてきました。現在では、英国で大規模なランダム化比較試験(ODDESSI試験)も実施されています。これらの研究から、ODは入院期間の短縮、再発率の低下、就労・就学への復帰率の向上、神経遮断薬の使用量の減少など、多くの点で有望な結果を示しています。

具体的には、参加者の最大84%が仕事や教育に復帰し、神経遮断薬の使用は介入当初から介入期間中にかけて大幅に減少しました。また、精神病エピソードの短縮化、残存症状の減少、精神科サービスの利用頻度の低下、障害手当の受給者数の減少なども報告されています。これらの結果は、1992年から2005年までのコホート全体を通して安定しており、時間の経過とともに改善する傾向さえ見られました。

これらの研究結果は、薬物療法に依存し、社会経済的コストの高い従来の精神病治療とは対照的です。ODは、神経遮断薬の使用を制限し、精神疾患の発生率を低下させ、診断カテゴリーの使用を抑制し、精神科医療サービスの利用を全体的に減少させるなど、精神医学的概念や精神科治療サービスの拡大を抑制する可能性を示唆しています。

ただし、これらの成果はフィンランドの特定の地域における包括的な構造変化があって初めて達成されたものであり、同様の構造変化なしにODがどこまで脱精神医学化に貢献できるかは不明です。したがって、ODの脱精神医学化の可能性が、どのような方法や治療要素によってもたらされるのかを解明することが今後の課題となります。

<ODの5つの潜在的に決定的な要素>

1 言語の使用

オープンダイアローグ(OD)におけるネットワークミーティングの主な目的は、参加者間の多角的な対話を促進することであり、そのために特定の言語の使用を重視します。具体的には、日常用語や非精神医学的な言葉を用いることで、参加者全員が理解しやすく、自分の言葉で語れる場を提供します。

ファシリテーターは、あらかじめ決められた議題や診断的な質問に固執せず、参加者の言葉や話に注意深く耳を傾け、重要な表現やテーマを拾い上げ、それを繰り返したり、さらに展開させたりすることで、対話を促進します。また、沈黙を許容し、キーワードに注目することで、参加者間のコミュニケーションの中心となる主観的な概念を明確にし、今後の行動指針を共に考えることができます。

ODでは、医学的な専門用語や精神医学的な分類を用いるのではなく、個々の意味を詳細に掘り下げ、それぞれの物語を共有し、日常生活に根ざした言葉を使用することに重点を置いています。行動や相互作用は、診断名で説明されるのではなく、ストレスの多い状況への適応や、参加者の人生経験として理解されます。これにより、参加者間の相互理解が深まり、協力して解決策を見出すことが可能になります。

精神医学的な言葉の解釈権を解体することは、ODの重要な要素であり、脱精神医学化の可能性を高める上で不可欠です。参加者は、精神医学的な言語や概念に縛られることなく、自分たちの状況を独自の言葉で説明し、解決策を見つけることができます。これは、参加者が自らの経験に対する専門知識を獲得することを意味します。

脱精神医学化の観点から見ると、ODは個々の言語を尊重し、危機を理解し対処するためのツールとして活用することで、長期的に参加者の日常生活に根ざした言葉を育みます。また、ODは危機に関連する多様な言語を育み、参加者の多層的な現実に適応することで、自己エンパワーメントを促進します。

2 意味形成のプロセス

オープンダイアローグ(OD)は、フィンランドで1960年代から1980年代にかけて、統合失調症プロジェクトの一環として開発されたニーズ適応型治療法を起源としています。家族療法、ネットワーク療法、精神分析の概念を統合したこの治療法は、参加者がネットワークミーティングを通じて危機の新たな意味を共同で見出すことを重視します。危機は、精神病理や神経生物学的要因ではなく、困難な人生経験への自然な反応として理解され、文脈的な視点から解釈されます。

ネットワークミーティングでは、参加者の言葉に注意深く耳を傾け、意味のある説明を共に探求します。行動を「間違い」や「狂気」として捉えるのではなく、参加者とチームが対話を通じて徐々に意味のある物語を形成し、言葉にできない経験やジレンマを理解しようとします。急性期には、完全な物語よりもキーワードの探求が重要となる場合があり、共通理解を深め、新たな行動の可能性を生み出します。

ODの実践者は、外的ポリフォニー(多様な視点の尊重)と内的ポリフォニー(内なる声の認識)を通じて意味生成を支援します。OD会議は、専門家と一般人の両方が知識、意味、経験、感情を共有し、脱精神医学化を促進する場となります。

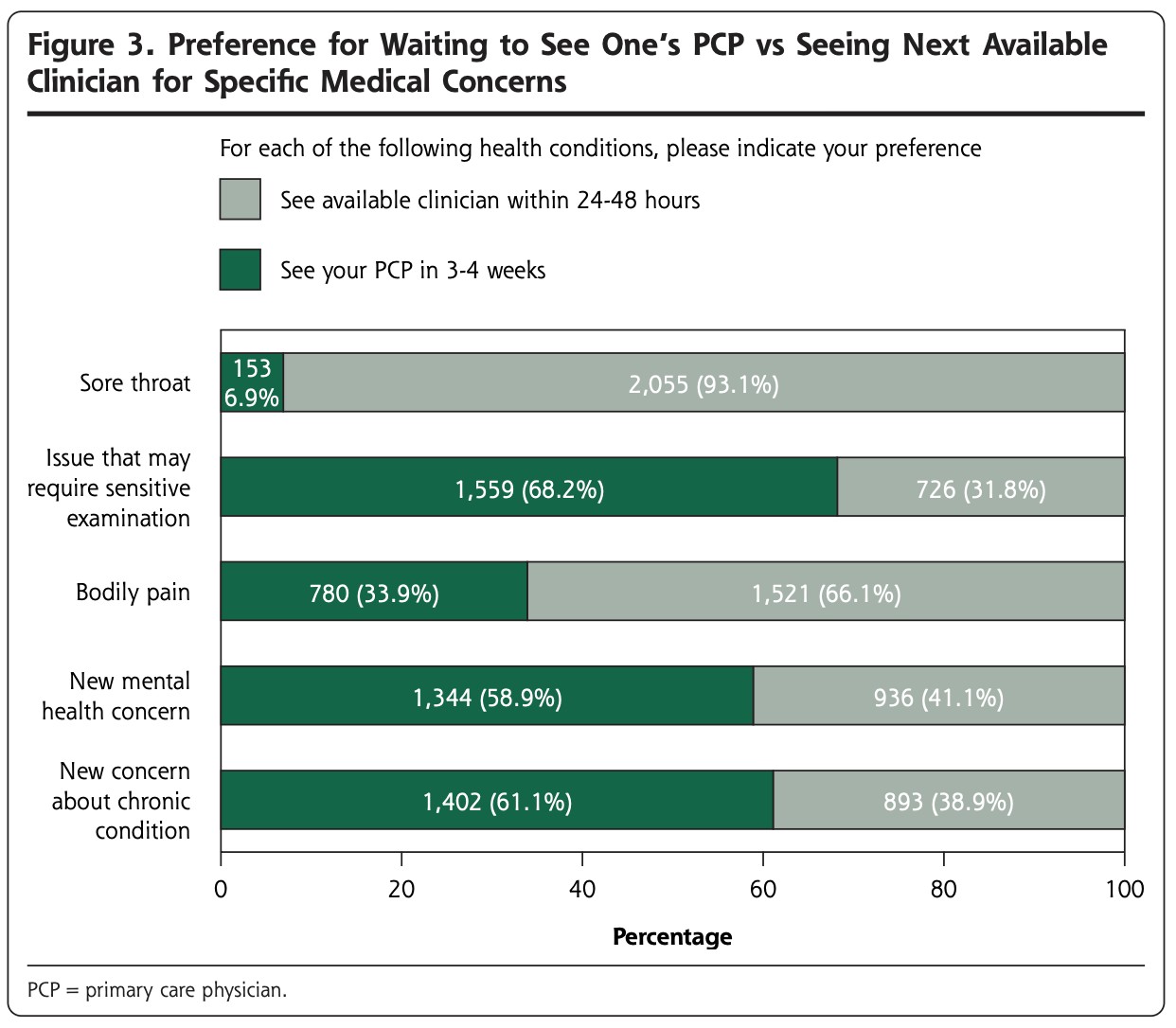

参加者の中には、危機を生物学的または医学的問題として捉える人もいますが、ODはこれらの視点も尊重しつつ、対話を通じて他の解釈を模索します。医学的視点に固執する背景には、過去の心理社会的システムとの接触経験がある場合があり、ODはこれらのボトムアップの精神医学化プロセスに疑問を投げかけ、再検討する機会を提供します。

3 プロフェッショナリズムの概念

オープンダイアローグ(OD)における非精神医学的言語の使用、対話の促進、対話的な態度は、ODに携わる人々の役割を大きく変化させ、職業的アイデンティティにも影響を与えます。特に精神科医は、ネットワークミーティングを効果的に進めるために、どのような専門知識、能力、知識体系が必要かを再考する必要があります。ODコミュニティでは、このテーマが繰り返し議論されています。

ODの中心的な専門性は、メンタルヘルス従事者による知識の伝達ではなく、対話と視点の平等な交換を促進する能力にあります。治療方針や問題の定義は、専門家から一方的に与えられるのではなく、ネットワークミーティングでの参加者間の対話から生まれます。参加者は、話し合いの内容、サポートの焦点、頻度、必要性を決定できます。専門家は、これらの決定に対して暫定的な助言を提供することはありますが、主な役割は対話プロセスを促進し、調整することです。また、治療プロセス全体を通してスタッフの継続性を保ち、参加者のニーズに柔軟かつ機動的に対応します。

ネットワークミーティングの実践者は、必要に応じて個人的な経験や専門的な知識を共有しますが、それは内省的かつ個人的な視点から行われます。専門知識を提供する場合は、参加者からの要望があり、多様な視点の一つとして位置付けられる場合がほとんどです。さらに、実践者はネットワークミーティングのプロセスを振り返り、参加者の前で専門家同士がリフレクティング(内省的な話し合い)を行います。このリフレクティングは、専門知識を共有する効果的な方法であり、医学的な説明よりも受け入れられやすい傾向があります。実践者は、医療用語で議論を支配するのではなく、質問を通じて参加者の思考を促し、自身の経験や知識を提供します。つまり、ネットワークに関する知識と専門性は参加者自身にあり、実践者は対話を促進することで貢献するのです。

ODでは、参加者一人ひとりが独自の視点を持っていることを前提とし、実践者は「知らない」という立場を取ります。参加者の経験や理解は容易に理解できるものではなく、オープンな質問と交換を通して明らかにされます。視点や問題が完全に理解されることはないため、性急な解決策や決定は避けるべきです。特に危機的な状況では、不確実性への寛容さが重要となります。ファシリテーターは、開かれた心で情報交換を促進し、新たな視点や危機の説明が生まれる場を提供します。

透明で開かれたコミュニケーション(考えや感情を共有すること)は、ODの実践における重要な原則です。トラウマ体験や無力感が心理社会的危機の発症に深く関わるため、実践者の透明性は安心感と安全性を育みます。ODの専門性には、スタッフが誠実であり、恐れ、希望、不安をオープンに共有することが求められます。実践者は、危機的な状況から距離を置くのではなく、その中に共にいます。ネットワークミーティングは参加者の自宅で行われることが多いため、実践者はゲストとして状況に適応し、状況に応じた支援を提供します。

ODアプローチは、専門職の概念を再定義します。ネットワークミーティングにおいて、専門家は感情を持つ人間として参加し、誤りを犯す可能性や不確実性を受け入れます。知識や経験は提供できますが、具体的な解決策は参加者自身が見つける必要があります。脱精神医学化の観点から見ると、ODは精神医学の専門家を、疾患や障害の専門家ではなく、対話を促進する専門家として再構築します。これにより、精神医学化が他の生活領域に拡大することを防ぐ効果も期待できます。

4 対話の促進

オープンダイアローグ(OD)では、参加者間の対話的な交流を促進するために、専門家間でのミーティング内容の検討、関係性に関する質問、参加者の平等な発言機会の確保など、様々な実践が行われます。

ネットワークミーティングは常にチームで実施され、専門家間でのオープンな検討や交流(リフレクティング)が参加者の面前で行われます。専門家は、現在の出会いを重視し、自身も対話の一部であることを認識します。過去の症例や症状の詳細よりも、ミーティングの「今ここ」で起こっていることを重視し、参加者間の実際のやり取りから新たな意味や解決策を生み出すことを目指します。

ODは、参加者の広範なネットワークを積極的に巻き込む点で、従来の精神科診療とは大きく異なります。初回ミーティング前に、参加者は危機に影響を与える可能性のある人物や参加すべき人物を尋ねられます。ネットワークには、家族、友人、支援者などが含まれ、多様な背景を持つ人々が参加することで、様々な知識や経験が交流されます。

暴力、権力関係、不平等、孤立などの社会的な問題も議論の対象となり、ODが社会的な視点だけでなく、ミクロ政治的な視点も重視していることが示されます。危機は特定の場所に限定されず、精神科の境界も固定されていません。ODは、異なる世界を結びつけ、参加者の現実を変えることを目指します。

危機支援の焦点を外部の専門家から参加者との共同対話に移すことで、精神医学的評価が参加者の現実から乖離するリスクを減らします。対話の促進は、精神医学的評価におけるトップダウンの精神医学化プロセスを防ぐ効果があります。

5 ODの構造的側面

オープンダイアローグ(OD)の構造的側面は、日常診療やメンタルヘルスケア全体におけるその実施方法を指します。ODはマニュアル化された心理療法ではなく、ネットワークのニーズに応じて柔軟に適用される一連の原則に基づいています。その中核は「オープン性」であり、従来のトップダウン型精神医学的アプローチとは対照的に、真にニーズに適応したケアを提供します。

フィンランドでは、ODの導入に伴い、地域の医療構造が大幅に再構築されました。病床数と入院施設の削減、外来・アウトリーチ治療の優先化が進められ、ミーティングは参加者の生活環境(自宅、学校、職場など)で行われるようになりました。この点で、ODはFACTやACTチームなど、他の統合ケアアプローチと共通点があります。

ODの重要な目標の一つは、精神病危機における精神薬理学的アプローチへの依存を軽減または排除することです。神経遮断薬の必要性を削減できたかどうかは、重要な評価指標でした。この焦点は、ODが心理社会的危機に対する非医療的な対応を重視していることを示しています。ODは、精神科サービスの脱医療化を促進し、脱精神医学化の中核目標を達成するためのツールと見なすことができます。

ネットワークミーティングを中心とし、危機を文脈的に理解することで、ODは体系的な治療法として機能します。心理社会的危機、その責任、解決策は、関係者間で共有されます。ODは、従来の個人中心の精神医学的アプローチとは異なり、より広範な社会的ネットワークを背景とした理解を促進します。危機を理解し、管理し、克服する責任は、個人だけでなく社会全体に帰属します。参加者全員が解決策を見つけるために協力し、権限を与えられていると感じるべきです。

ただし、これらの構造的側面が機能するかどうかは、ケアの状況に大きく依存します。多くの国では、精神ケアシステムが断片化され、個人支援に特化しているため、ODの原則を十分に実施することが困難です。継続的かつ体系的なサポートが不足しています。しかし、ODがフィンランドのように完全に実施されれば、これらの構造的側面は脱精神医学化の可能性を大きく高めるでしょう。

<悪魔の弁護人>

オープンダイアローグ(OD)は、心理社会的危機に対する万能な解決策ではなく、精神医学的影響から完全に逃れることもできません。ODは精神医学の専門家によって発展してきたため、その起源、方向性、概念は精神医学と密接に関連しています。

ODには、アウトリーチアプローチによる精神医学的リスクがあります。アウトリーチ治療は利点がある一方で、心理社会的サポートを参加者の生活環境に移すことは、精神医学的概念を日常生活に浸透させ、精神医学の役割を強化する可能性があります。

また、ODは心理社会的危機のケアに組織的な対応が必要であるという前提に基づいています。社会全体で危機に対処するのではなく、専門家による組織的な対応に依存することは、対応の選択肢を限定する可能性があります。

さらに、ODは医療精神医学の枠組み内で実施されることが多く、専門的な認定や法的規制、ケアシステムの組織条件などがODの実施方法に影響を与えます。

国際的にODを提供する施設のスタッフは、ほとんどが精神科専門職であり、精神科施設で社会化され、キャリア後半にODのトレーニングを受けることが多いです。ピアサポートオープンダイアローグ(POD)の開発は、ODの民主的で非階層的な方向性を促進する可能性がありますが、ピアエキスパートの参画は、精神科治療のルーチンや役割との整合性に関する疑問も提起します。

これらの点から、ODも精神医学化の影響から免れることはできません。精神医学化は社会全体の発展であり、ODが既存のメンタルヘルスケアシステム内で実施される限り、脱精神医学的な対応には限界があります。

ODは主に公衆メンタルヘルスサービスで採用されていますが、一部の独立した協会では精神医学的ケアの枠外で提供されています。しかし、これらのプロジェクトは例外であり、資金基盤がなければ存続が困難です。

<結論>

この論文では、オープンダイアローグ(OD)アプローチが心理社会的危機への支援において、脱精神医学化にどの程度貢献できるかを評価することを目的としています。ODは精神医学の言説と実践に起源を持ち、多くのケースでその枠組み内で実施されていますが、脱精神医学化の可能性を秘めていることが過去のコホート研究からも示唆されています。また、ODアプローチの理論的根拠、言語の使用方法、スタッフの役割、そして精神保健医療システム内での構造的な位置づけからも、その可能性を説明することができます。

しかし、ODの提供方法と利用者の体験は大きく異なる可能性があり、著者らは専門家、実践者、研究者としての立場からトップダウンの視点しか提供できません。したがって、ODが社会全体の脱精神医学的変化を促すかどうかを判断することは困難です。この点については、学際的な研究や経験的データが必要となります。

また、フィンランドにおけるODの効果は、当時の社会状況と密接に関連している可能性があります。過去数十年の間に精神医学は神経生物学的モデルを重視するようになり、関連分野や社会全体も変化しました。そのため、現在の状況下でODが同様の脱精神医学化の効果を発揮できるかは不明です。

さらに、ODが精神医学的治療システムを覆い隠すための手段として利用される危険性も指摘されています。特に、民主的で人権に基づいた支援システムへの要望が高まる一方で、従来の慣習を変える意欲が低い場合には、ODの開放性が独自のイデオロギーによって占有されてしまう可能性があります。したがって、ODの脱精神医学的効果は自明ではなく、実施方法やケアの文脈に大きく左右されます。

ODコミュニティ内では、その正式化や実施の忠実性について議論が続いています。一部の研究では標準化への抵抗が見られる一方で、組織の忠実性を評価する尺度の開発も進んでいます。これらの尺度はODの重要な側面を適切に評価できますが、詳細な記述はニーズに適応した開放性を制限し、解決策を厳密に規定してしまう可能性があります。

最後に、ODは万能薬ではなく、あらゆる心理社会的危機に対応できるわけではありません。過度な理想化や宣伝は、利用者や関係者に誤った希望や期待を抱かせる可能性があります。国際的な研究を通じて、ODがどのような条件で、どのように適用されるべきかを明らかにすることが重要です。ODは、メンタルヘルスケアシステムに必要な変化をもたらすための一つの要素として捉えるべきでしょう。

【開催日】2025年3月12日